{people}嶋田篤人さん

私たちが嶋田さんの写真と出会ったのは、東京都写真美術館でした。大きく目立つ表紙の写真集が並ぶ中で、小さく真四角の表紙にぽつりとモノクロ写真が配された、その素朴な表紙に自然と手が伸びました。

ページをめくるたびにどこかで見たことのあるような、それでいて新鮮さも併せ持つような写真たちがあらわれ、「味わう」という表現がしっくりくる本でした。そしてページをめくっていくと、この魅力的な写真たちが房総で撮影されたことを知ります。

どんな方がどういう意図で、どのように撮影しているのだろう。今号のためにインタビューをさせてもらえないかと連絡をすると、現在、東京に在住とのこと。そんな方がなぜ房総を?ますます興味が湧いてきました。遠方にもかかわらずインタビューを快諾してくださり、房総にいらっしゃる日に合わせてお会いできることになりました。

外はサウナのように蒸し暑い日の午後、フィルムカメラを片手に私たちの待つカフェの中に入って来られた嶋田さん。冷たいコーヒーと扇風機で涼みながら、ゆっくりとお話をお伺いしていきます。

釣り三昧の幼少期から写真の道へ

ー 今日は東京からわざわざお越しいただいてありがとうございます。今日はこのインタビューの前は何かされてきたのですか?岩井の方で撮影をしていました。房総には撮影と釣りで月1〜2回くらい来てますね。釣りは木更津とか上総湊とかで黒鯛が釣れるのでよく行ってます。小さい時からブラックバス釣りを始めて、それからなんだかんだずっとやっていますね。

ー ブラックバス釣り、私たちが小さい頃はみんなやっていたイメージがあります。本では房総で生まれ育ったと書かれていましたが、そもそもどちらがご出身なんですか?大網白里市です。学校では勉強ができるわけでもなかったし、目立つ存在でもなかったけど、釣りはとにかくずっとやってましたね。釣りって、道具の使い方や想像力が結構大事で、見えない水中に思いを馳せる感覚で、今日は暑いから魚が日陰にいるかもとか、そういうことを考えながら行っていました。

ー 小さい時は釣り三昧で過ごされて、そこから写真への興味はどのように広がっていくのですか?17歳の時に段々と進路を考えるようになるんですけど、元々映画が好きで。TSUTAYA でアクション映画とかには目もくれず、『ソナチネ』などの北野映画や、青山真治監督の『Helpless』など、80〜90年代くらいのノスタルジーを感じるものをよく観ていたんです。それで最初は映像に興味があって。

だけど、映像学科のパンフレットを見てみると、音響とか照明とか、映像関係の分野が色々書かれていて。それを見た時に、あれどうやら映像ってチームでやるっぽくて、ひとりじゃ出来なそう、って気づくんですよね。思春期くらいになると、なんとなく自分がどんな性格か理解してきて、少なくとも協調性がある方ではないなと思っていました。それで同じような分野で、写真学科ならばどうやらひとりでできるっぽいと。

よくよく考えると、映画を撮りたいって思ってたのも、ストーリーというよりも「絵」を撮りたいという感覚の方が強かったので、それだったら写真の方が良いかもと思って写真学科を選びました。

中央線との出会いと、房総との付き合い

ー そうして大学へ入って、房総を離れることになるのですか?はい。1〜2年はキャンパスがあった厚木に、3〜4年は別のキャンパスに移ったので中野に住んでいました。中野に住んだことで中央線と出会って、いわゆる「モノの時代」である20世紀後半の色々なカルチャーに触れることになるんです。高円寺、阿佐ヶ谷、西荻窪、吉祥寺あたりで、ロック、ジャズとか、古着、古道具とか、純喫茶とか、それぞれ駅に特徴があって。自分の好きなものを見つけられたのは大きかったですね。結局、最初に中野に住み始めてから阿佐ヶ谷や荻窪など、ずっと中央線沿線に住んでいますね。

ー やっぱり80年代のものがお好きなんですね。よくその辺りで写真も撮られていたのですか?写真はそんなに撮っていなかったかもしれないですね。なぜか写真を撮りに行くのは房総半島って感覚がずっとありました。都市よりも田舎がしっくりきていたし、房総であれば実家の車を使えば撮りに行けるという経済的な理由もありましたね。なので実家に帰った時に、大網周辺から徐々に九十九里平野あたりにエリアを広げながら撮りに行くことが多かったです。

ー 大学時代からそうして撮影の活動も続けながら、卒業後はどのような道に進まれたのですか?大学に入る前は、雑誌とか広告とかそういう業界で働けたらいいなって思っていたんですが、いざ卒業近くなって自分のやってきたことを振り返ると、向いてないだろうなって思い直しました。それで、大学卒業後は写真家として名乗り始めて、月1〜2回房総に来て写真を撮るということを引き続きやっていました。

僕が卒業する頃はちょうどデジタルカメラの波が来ていた時代だったけど、大学時代からフィルムカメラを使っていたのでそのまま同じことを続けていました。そうした時代だったからこそ、より自分がフィルムで撮っていることに対して意識的になれたかなと思っています。

当時はお金も無かったので、写真家の活動と同時に大学のティーチングアシスタントも数年やっていました。それからカメラ店のアルバイトとも掛け持ちを始めるんです。カメラ店ではカメラの販売や買取査定を主にやっていて、現在に至るまでカメラ店の仕事を写真家の活動と並行して続けています。

フィルムカメラとモノクロ写真

ー 今日お持ちのカメラがいつも撮影で使われているカメラですか?そうです。Nikon の F3 というもので、10年近く使っています。フィルムカメラは色々なものを使って、これに落ち着きました。丈夫で房総の海沿いとか風が強い過酷な環境でも壊れなくて、とにかく普通で過不足がない。このくらいがちょうど良いと思って使っています。

ー フィルムカメラを使い始めたきっかけはどんなことだったのですか?大学に入る前に最初に写真を撮り始めた時は、親が買ってくれたデジタル一眼で近所を撮っていました。見慣れた目の前の光景がそのまま液晶モニターに映る感覚は楽しかったです。だけどなんとなくデジタルカメラから感じる「家電」っぽさに違和感を覚えていて。

そのあと写真のことをもっとよく知ろうと、千葉県で一番大きい千葉中央図書館に写真集を見に行ったんです。ちょうどその頃がフィルムからデジタルへの移行期だったので、そこで見つけた過去の写真集は大体フィルムで撮られたものだったんですよね。清野賀子さんの『THE SIGN OF LIFE』や、佐内正史さんの『生きている』という写真集とかを見て、作り込まれたスタイリングとかセットとかで撮られた写真じゃなくて、日常の風景の延長みたいな写真が好きだなって思いました。

ページをめくりながら、『THE SIGN OF LIFE』は千葉県で結構撮られているっていうのがわかって。自分になんとなく馴染みのある風景だったので、自分の身の回りにある景色でこういう写真が撮れるんだって思ったら、自分にもできるかもって思って。それで、自分でバイトしてお金貯めて、フィルムカメラを買ってみたのが最初でした。デジタルカメラの「家電」っぽさと比べて、フィルムカメラは「道具」っぽくていいなって感じてます。その頃から好みは変わってないですね。

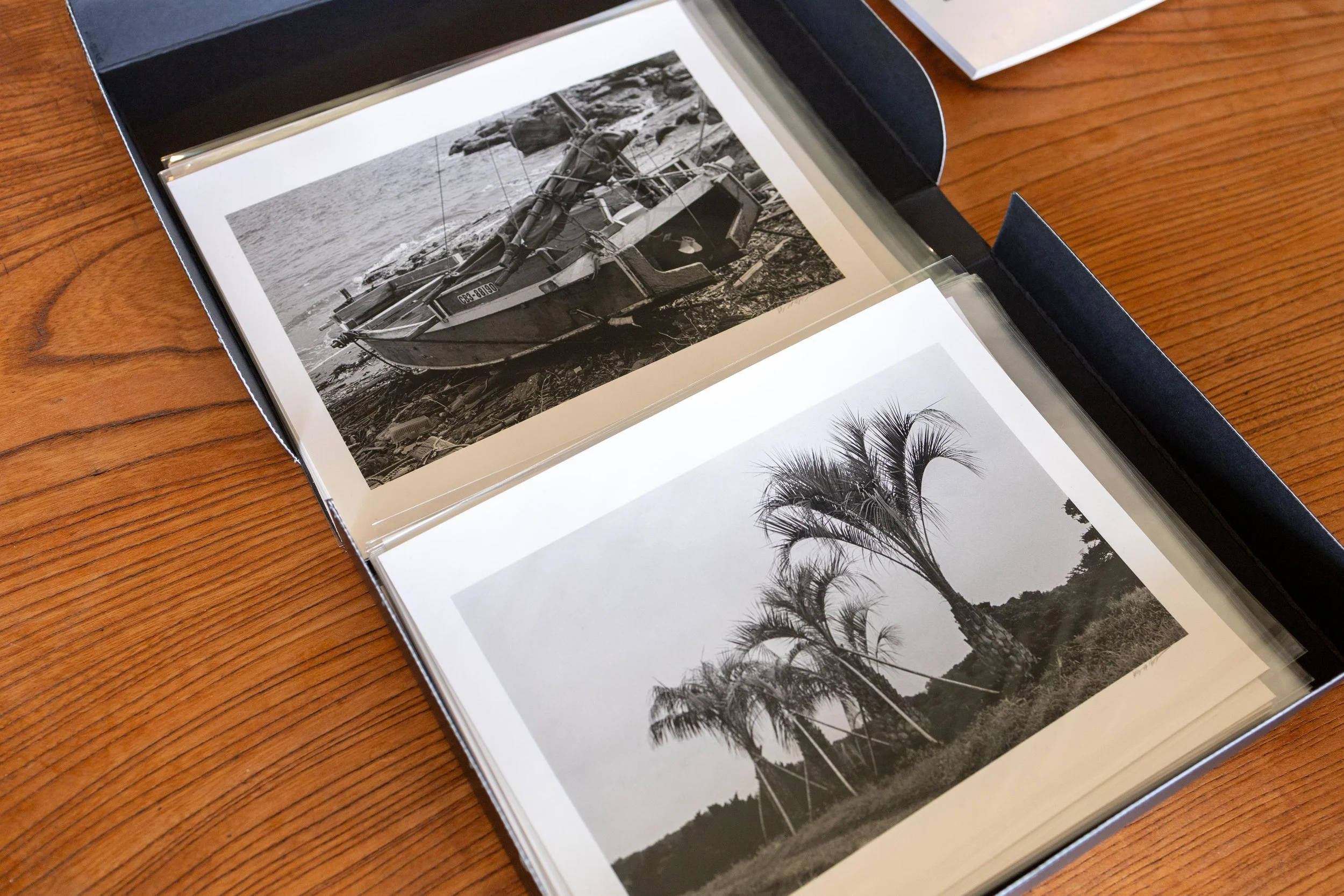

ー 写真もモノクロでプリントされているのも、ずっとやっていらっしゃるのですか?大学の一番最初の実技授業が、モノクロフィルムを詰めて、校内の風景を撮影して、暗室でプリントを作りましょうって授業だったんですよね。それをやってみた時に「あ、これがいいかも」って思ったんです。その時の授業で教わった内容を、今は大学から出て房総半島に当てはめてやってる感覚ですね。やってることは基本的には当時と変わっていないです。

モノクロはこの辺を暗くしようとか明るくしようとか、細かい焼き込みや覆い焼きで手作業を入れやすくて。もちろんカラーに挑戦したこともあるんですけど、機械任せになってしまう工程も多く僕にとっては味気なかったんですよね。それから僕が撮ってくる写真が結局モノトーンっぽいものが多いから、あんまりカラーの特徴を活かせていないなと思って。

釣りとも共通していますが、結局自分の身体を使って作業するのが好きなんだと思います。それからモノクロだと色はないから、形と光に対してより敏感になれるところも好きですね。その時そこにあった光を過不足なく忠実に再現するというのが、現像する時に気をつけていることだったりします。

「展示記録集」をつくるまで

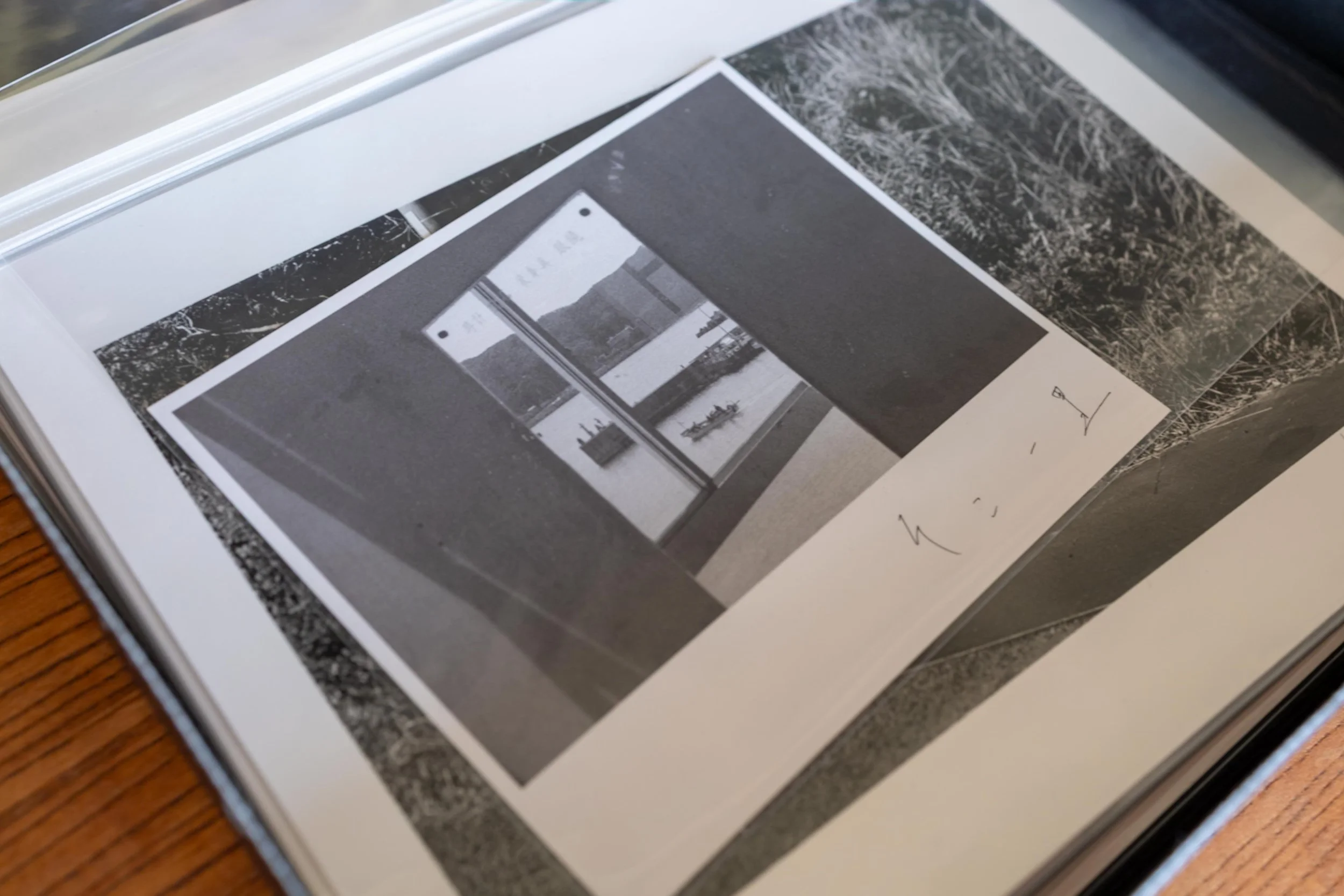

ー この本はどういうきっかけで作ることになったのですか?実は、元々印刷物を作るというのには消極的だったんです。作品の最終形態が何かを考えた時に、やっぱり暗室で焼いたプリントだってずっと考えていて。でも、展示を繰り返していくたびに、会期が終わると社会的な輪郭が消えてしまうと感じたんですよね。それでなんとかして社会に残したいと思ったことがきっかけでした。

自分が撮影してから展示をする一連の流れで、カメラも誰かが作ったものだし、撮影場所に向かう車や道路も、お昼ご飯も、それからもちろん被写体も、いろんな社会の網目に触れながら写真が生まれていくなと感じていたんです。だからこうして本に残すことで、展示期間だけじゃなくて、社会への「還元」のようなことがしたいと思ったんです。

それでも本に関しては、本だけが独立してるっていうよりも、展示会ありきの本であって欲しいと思っていて、それであえて「写真集」という呼び方はしていなくて、「展示記録集」と呼んでいます。

制作にあたって、展示会の機会を与えてくれた金柑画廊(東京)の太田京子さんにご協力いただいたことも、本を作ってみようと思えたきっかけです。結果的には、この本があったことで次の展示へのチャンスに繋がることもあったりして。作品と出会う窓口としても機能している実感があります。

ー 確かにこうしてプリントを見ていると、本よりも質感がよく伝わってきますね。 写真は自宅でプリントするんですが、元となるネガから露光時間などを調整しながら、何枚もの印画紙で試して完成させるんです。デジタルカメラでは簡単に写真がデータで見られますが、僕にとっては、写真は手で触れられる「モノ」という感覚なんです。

ー 撮影する被写体はテーマなどを設定していたりするのですか?撮影する場所は千葉県内と決めているのですが、象徴的なものってあまり撮らないんですよね。そもそも象徴的なものが少ないというのもあるんですけど……。きれいなものをきれいに撮るのもいいけど、なんてことない風景や自分だけが見つけられるきれいなものを撮れたらいいなと思いながら撮影していますね。知ってる風景なんだけど初めてみるような、でもなんか懐かしい感じもするようなものを、高校生でカメラを始めた時からずっと撮り続けている感じです。

自然の中で言うと、「汽水域」のような風景が好きなんです。育った環境もあり元々自然は好きなんですが、象徴的な大自然よりも少し人の手が入ったような自然がいいなと思いますね。こういう放置された車に自然と植物が覆っていくような景色とかに惹かれます。

自分がその時そこに居たからこそ出会えた景色を撮影していると、写真家としての自分がひとつの断片をその場所の歴史に残していって、その土地を「隆起」させているような感覚になるんです。それは写真という紙一重の厚みにすぎない世界の拡張ですが、そのくらいの向き合い方が身の丈にあっているような気がしています。

ー そうした風景はどのように見つけていくのでしょうか。長い期間撮影を続けていると撮る場所が尽きたりしないのですか?大体撮影に行く日は目指す場所だけ決めて、あとはそこへ向かいながら気になるところに寄っていく感じで撮っています。途中、寄り道が長くなってその場所にすら辿りつかない時もあるけど、その時はその時でいいかなと。

房総はずっと撮り続けていますけど、それでも「まだ何かがある」という感覚がずっとあって。同じ場所でも季節も変わるし、あったものが無くなったりもする。例えば、この島は太東の方にある「雀島」って呼ばれている島なんですけど、この写真とこの本の表紙は同じ島なんです。この表紙の方を撮影した時はちょうど大規模な崩落があったタイミングで、2つを比べると同じ島なのに全然違って見えますよね。こうして同じ場所でも何度も撮影することもあります。

そしてもちろん自分も歳を重ねて意識が変化していきます。景色と自分の両方がずっと変わり続けている限りは、撮る場所が尽きたという感覚にはならないんじゃないかと思います。

それから他の写真もじっくり見ながら、それぞれの風景や撮影場所についてお話を聞かせていただきました。知っている場所でも、嶋田さんの写真を見ると全然違った風景に見えるのだから不思議です。

ずっと「そこ一里」。程よい距離の房総

ー これまで房総を撮影してきて、これからまた違った場所で撮りたいなとか考えていたりするのですか?房総の他に撮ってみたいところは、今のところないですね。さっきもお話しした通り、作品タイトルとして使っている『そこ一里』※という言葉のように、ずっとゴールに辿り着けていないような感じで、まだ何かあるんじゃないかという思いがずっとあるんです。この感覚が尽きない限りは、撮り続けるんじゃないかと思います。

※房総で現地民に道のりを尋ねると「すぐそこ、あと一里だ」と答えるが、いくら行けどもその問答の繰り返しでなかなか到着しないこと。

ー 房総に暮らす選択肢もあると思うのですが、そういったプランなどはないですか?全然先のことは決めてはないんですけど、今のところ特に移住とかは考えていないです。日常を撮りたいわけではなくて、「外から撮りに行ってる」旅の感覚を今は大切にしたいです。月に1〜2回房総に来て撮影のスイッチを入れる。このくらいの距離感が今はしっくり来ています。とはいえ、旅を繰り返せばそれもまた日常になっていくため、日常から逃れることはできません。旅と日常の「汽水域」で写真を撮り、房総と関係していけたらと考えています。

房総半島って、東京からだと「ちょっと房総行こう」という感じで、気軽に行ける場所で。この距離感の往復を繰り返したいんでしょうね。東京で色々考え事したりしている自分から、少し解放された気持ちになる感覚が良いのかもしれません。房総に入るとだんだんと広くなっていく空や海、おおらかな気持ちになれる温暖な気候に心のよるべを感じます。

デジタル化が急速に進み続ける今の時代に、10年以上も変わらずにフィルム写真を暗室で現像・プリントすることを続けている嶋田さん。変わらないように見えて変わっている —— それは私たちが日々目にする景色だけではないのだとことを教えていただきました。

インタビュー・文 イシカワ

写真 カマダ

取材撮影地協力 SHIP - SHIBUYA IWAI PARK

嶋田さんのインスタグラム @at_shimada

嶋田篤人 展示記録集

そこ一里 #01 / #02

そこ一里 #00

出版 私家版

デザイン 太田京子(金柑画廊)

取扱店 北条文庫

北条文庫

金柑画廊

SHIP - SHIBUYA IWAI PARK